どんな感覚系にも、環境から何らかの形態の情報を獲得し、その情報を何らかの形態の脳内神経表象へ変換するという務めがある。したがって、感覚系の仕組みを理解するには二段階必要である。まず初めに、何が特定の形態の環境情報の関与する次元であるかを理解し、次に、その次元がどのようにして感覚器官によって神経表象へ翻訳されるかを理解することである。

与えられたどんな形態の情報でも、それに対応する次元は、おおよそ「強度」と「ほかのすべて」に分けられる。

閾値感覚

強度はすべての形態の情報に共通である。とはいえ、強度は情報の種類ごとに異なる形態を取る。たとえば光では、強度は、眼に入ってくる光子の一秒あたりの個数に対応するが、音では、強度は音圧波の振幅に対応する。

刺激が強ければ強いほど、関係する感覚器官により強く作用するであろうということは直観的にわかることである。すなわち、高振幅の光が薄暗い光よりも視覚系により多く作用し、大音量の音が穏やかな音よりも聴覚系により多く作用する、等々である。

この直感的に明らかな観察は、重要であるが驚くようなことではない。それは、落とされたリンゴが下のほうに落ちるという、直観的な観察に似ている。言い換えれば、それは科学の出発点である。それで、ちょうどニュートンが(おそらく)落ちたリンゴの観察から、重力に関する詳細な量的な理論を展開し始めたように、感覚心理学者は長い間、物理的な刺激強度と、結果として生じる感覚の大きさとの関係を詳しく述べ定量化しようとしてきた。

絶対閾(absolute threshold)最小強度を検出する

一つの感覚様相の強度を評価する基本的な方法は絶対閾(absolute threshold)を決定することである。すなわち無刺激から確実に区別できる刺激の最小量、たとえば暗闇から確実に区別できる最も弱い光を決定することである。感覚様相の最も際立った面の一つは、物体や事象の存在や変化にきわめて敏感だということである。

この感度の指標が下の表に与えられている。

| 最小刺激:さまざまな感覚の最小刺激の近似値 | |

|---|---|

| 感覚 | 最小刺激 |

| 視覚 | 晴れた暗い夜に30マイル(48キロメートル)離れたところから見たロウソクの炎 |

| 聴覚 | 静かな状況で20フィート(約6メートル)離れたところにある時計の進む音 |

| 味覚 | 2ガロン(約7.6リットル)の水の中の茶さじ1杯分の砂糖 |

| 嗅覚 | 6部屋に相当する容積全体へ拡散した一滴の香水 |

| 触覚 | 1センチメートルの高さから頬に落ちてきた蠅の羽 |

五つの感覚について、検出できる最小刺激の推定値を提示した。これらの最小値について最も注目に値するのは、値がいかに小さいか、すなわち、対応する感覚様相がいかに敏感かということである。

絶対閾の値は精神物理学的手続き(psychophysical procedures)と呼ばれるものを用いて決定された。精神物理学手続きとは、刺激の物理的な大きさ(たとえば、光の物理的強度)と、結果として生じる心理的な反応(その光がどのくらい明るく見えるか)との関係を測定するための実験技法である。

通例用いられる精神物理学手続きでは、実験者がまず閾値周辺の大きさがさまざまな一組の刺激(たとえば強度が「見えない」から「かろうじて見える」までいろいろある一組の薄明り)を選ぶ。一連の試行(trials)と呼ばれるものの間、刺激は一時に一つずつ無作為順序で提示され、参加者は、刺激が存在するように思われたら「はい」、そうでなければ「いいえ」と言うように教示される。各刺激が何度も提示され「はい」応答の割合が各刺激強度について決定される。

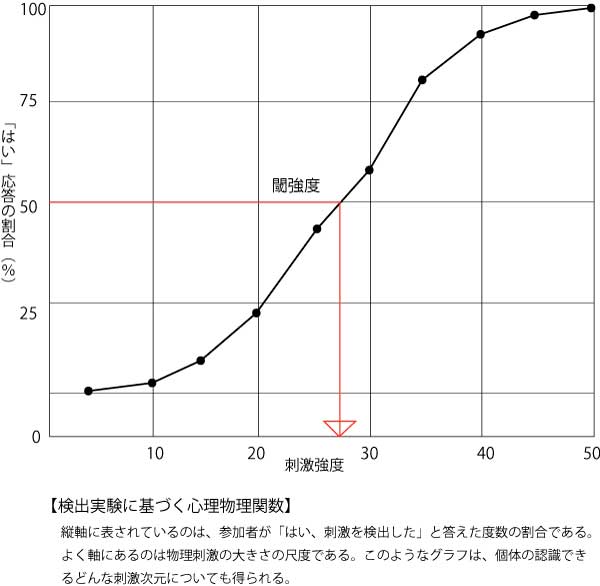

この種の実験から得られる仮説的なデータを現している。すなわちグラフは「はい」応答の割合が、(ここでは仮説的な「単位」によって定義された)刺激強度が増加するにつれて、なめらかに上昇することを示している。反応がこのようなグラフによって特徴づけられる場合、心理学者は、絶対閾を、50%の率で検出される刺激の値として定義することで合意されている。

上記の表では、刺激強度が約28単位のときに50%の率で検出されている。したがって28単位が絶対閾であると定義される。一見したところ「閾」のこの定義は、あいまいで非科学的なように見えるかもしれない。なぜ50%なのか。なぜ75%または28%ではないのか。どんな値も恣意的に見えてしまう。

この疑問に対しては二つの回答がある。第一の答えは、一般に本当のことであるのだが、閾を確かめることは、何らかの実験の第一段階に過ぎないということである。一例として、暗順応(dark adaptation)、すなわち、参加者が暗闇の中で過ごした時間量によって、感度がどのように影響を受けるのか、ということを確かめることに関心があるものとしよう。

次に、閾がどのように時間に影響されるのかを作図するであろう。関心があるのは、この例の場合には暗闇の中の時間に閾を関係づける関数の具体的な形態および、または数学的形式である。この関数は、一般には、私たちが選ぶ具体的な値によって、すなわち、28%であれ50%であれ75%であれ年であれ、影響を受けない。

要するに、閾の大きさは任意であるけれども、この任意性は私たちの最終的な結論の質的には影響を与えないかあるいは量的な性質にさえ影響を与えないのである。

第二に、私たちは、考察中の情報次元の物理と、研究中の感覚系の組織の両方について十分知っているならば、感覚系の働き方についてより具体的な知識を産み出す実験を行うことができる。すなわち、物理学と生物学と心理学の統合に基づいた結論に到達することができる。

この種の実験で古典的で特に明快な実験を、ヘクト、シュラーとピレンヌ(Hecht,shlaer,&Pirenne,1942)が報告している。彼らは、視覚の絶対閾を決定しようと努力し、その過程で、人間の視覚が、物理的可能なのとほとんど同じくらい敏感であることを示した。

初等物理学の卒業生ならだれでも知っているように、光エネルギーの最小単位は光子(photon)である。ヘクトと彼の同僚は、人間が100光子しか含まない閃光を検出できることを示した。これは、それ自体、印象的な事実である。

典型的な日中であれば、毎秒数十億個の光子が目に入ってくる。さらにもっと印象的なことは、ヘクトと彼らの同僚が、続いて次に、100光子のうち実際には7光子だけしか、視覚に対応する神経インパルスへの光の変換を担う目の中の決定的な分子に接触せず(残りは、目の他の部分に吸収される)、さらにその7光子のそれぞれは網膜上の異なる神経受容体に作用することを示したことである。

したがって、目の決定的な受容単位(受容体内の個々の1分子)は、これが「人間の視覚が、物理的に可能なのと同じくらい敏感である」ということの意味である。

弁別閾(difference threshold):強度の変化を検出する

絶対閾を測定するには、ゼロから区別できるようにするために、刺激強度をゼロからどれだけ上げなければならないか、を決定する必要がある。もっと一般的には次のように問うことができる。すなわち、基本水準から、新しいより高い水準を区別するために、刺激強度を(標準(standard)と呼ばれる)ある任意の水準からどれだけ上げなければならないか。

これが変化検出の測定である。典型的な変化検出の研究では、参加者が一対の刺激を提示される。刺激の一方は標準であり、もう一方の刺激が比較されることになる刺激である。もう一方の刺激は比較刺激と呼ばれる。

刺激対のそれぞれの提示においては、参加者は、比較刺激に対して「より多い」か「より少ない」かで応答することが求められる。測定されるのは弁別閾(difference threshold)あるいは丁度可知差異(just noticeable difference(jnd))、すなわち、二つの刺激を区別するのに必要な刺激の大きさの最小の差異である。

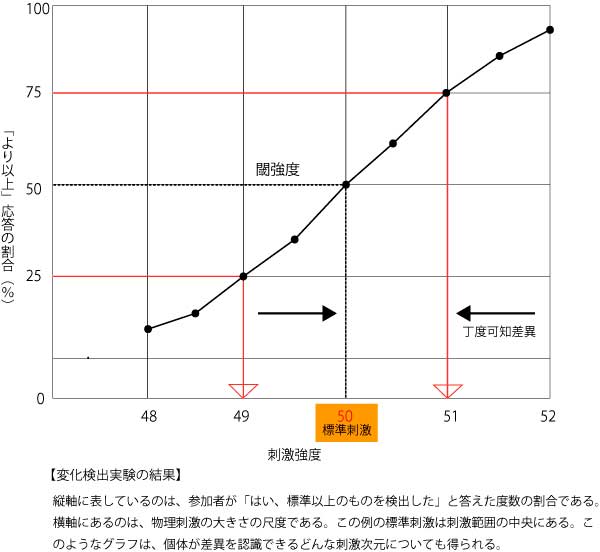

実例で示すために、光の明るさの変化に対する視覚系の感度を測定していると想像してほしい。典型的な結果が表に示されている。

この実験では、標準(50ワットの灯)が(1ワット刻みで、47ワットから53ワットにわたるまで)比較刺激のそれぞれと一緒に何度も提示される。各比較刺激が標準より「より明るい」と判断された度数の割合が表されている。丁度可知差異を決定するためには、「より明るいという割合」の軸の75%と25%の二点が推定される。

心理学者は、刺激強度単位におけるこの二点間の距離の半分が丁度可知差異だと見なされるであろう。それゆえ、この場合には、推定された丁度可知差異は(51-49)/2=1ワットである。もし変化に対する感度が高く、刺激間のごく小さな違いに気づくことができるならば、丁度可知差異の推定値は小さくなる。逆に、もし感度がそれほど高くないのならば、推定された丁度可知差異は大きくなる。

この種の実験はおよそ1世紀半前にドイツの二人の科学者によって初めて行われた。生理学者エレンストン・ハインリッヒー・ウェバー(Ernst Heinrich weber)と物理学者ギュスターブ・フェヒナー(Gustav Fechner)である。

彼らの画期的な発見は、標準刺激の値が大きくなればなるほど、感覚系は強度の変化に対して敏感でなくなるということであった。実際、広範囲の状況の下では、この関係はもっと精密であり、こうである。気づかれるために標準からどれだけ強度を増大しなければならないのかは標準の強度に比例する。

たとえば、もし、火のともされたロウソクが一部屋に25本あり、2本のロウソクの追加すなわち8%の増大を検出することができただけだとすると、その部屋に100本のロウソクがあった場合には、変化を検出することができるようにするには、さらに8%×100=8本のロウソクが必要である。

この比例関数はウェーバー-フェヒナーの法則として知られるようになった。そして比例定数(ロウソクの例では8%)はウェーバー比(Weber fraction)と呼ばれる。

| さまざまな感覚の質についての丁度可知差異(確実な変化検出に必要な変化の割合として表現されている) | |

|---|---|

| 光の強度 | 8% |

| 音の強さ | 5% |

| 音の周波数 | 1% |

| においの濃度 | 15% |

| 塩の濃度 | 20% |

| 拳重実験 | 2% |

| 電気ショック | 1% |

表は、種々の時間角の質について、典型的な丁度可知差異をいくつか示している。丁度可知差異はウェーバー比で表現されている。表は、とりわけ、私たちが一般に、味やにおいの場合よりも光と音の変化に対して敏感であること、すなわち比較的小さな増大を検出できることを示している。

これらの値は、強度がいかなる水準にあっても変化に確実に気づくためには、どのくらいの刺激を変化させる必要があるだろうか、ということを予測するのに使える。たとえば、もし、劇場の支配人が舞台の照明の度合いを、ごくわずか、気づくことができる程度に変化させたいならば、10%だけ上げればよい。

これは、はじめに100ワットの照明が用いられていたならば10ワットの増加を意味するが、1万ワットがすでに舞台を照らしていたならば1000ワットの増加を意味する。同様に、もし清涼飲料の製造業者が、ライバル社よりも著しく甘い味のする飲み物を生産したかったならば、この目的のために甘さについてのウェーバー比を用いることができる。

これは、精神物理学的手続きに関して最後の重要な点につながる。すなわち、精神物理学的手続きには、しばしば、現実世界への直接的かつ有益な応用があるという点である。たとえば、トゥインキー(アメリカで人気のある金色のスポンジケーキ)には、ステアロイル入さんナトリウム、ポリソルベート60、硫酸カルシウムといった成分が含まれている。

これらの物質が良い味がする、などということはあり得ない。しかしながら、製造業者が、注意深く強度を味覚の絶対閾以下に保つならば、味を損なわずにそれらの物質を保存料として加えることができるのである。

コメント